“危险废物”类污染环境罪法律实务探究

生态文明建设是近年来国家可持续发展的重要课题,其中刑事规制手段是实现生态文明建设的重要途径之一。就目前的司法实践来看,污染环境罪是环境犯罪中触发率最高的刑事犯罪。“危险废物”类案件系该罪常见的入罪形式,有关危险废物属性认定、数量认定是司法实践中的难题。鉴于此,本文将对污染环境罪中危险废物相关问题进行探讨。

一、危险废物属性认定的问题

(一)危险废物的定义

《固体废物污染环境防治法》第八十八条第四款规定,危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。

可见,判定危险废物属性的前提必须是固体废物。需要注意的是,根据《危险废物鉴别标准通则》3.1项规定,固体废物是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。也就是说固体废物并非仅限于物理上的固体形态,还包括半固态、液态、置于容器中的气态物品,例如《国家危险废物名录》中HW08类别的废矿物油与含矿物油废物都属于固体废物的范畴。

(二)危险废物的类别归属

《刑法》第三百三十八条规定:“违反国家规定,排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质,严重污染环境的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;后果特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”污染环境罪本身并未对危险废物进行界定或列明。1997年刑法第三百三十八条曾将“其他危险废物”与有放射性的废物含传染病病原体的废物、有毒物质并列,作为污染物的兜底项。但这一规定使污染物的范围界定过窄。因为对环境造成严重污染的不光是废物和有毒物质,还必然存在其他有害物质,且有毒物质也并非都是废物。基于此,《刑法修正案(八)》将“其他危险废物”修改为“其他有害物质”,拓宽了污染物的范围。但修法后污染物的分类界定与定义与前法差异较大,实务中的认定也经常存在分歧。故为统一法律适用,2013年6月17日两高发布的《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《2013年解释》)第十条明确规定危险废物应当认定为“有毒物质”。

(三)危险废物的鉴别程序与认定要点

2016年12月23日两高发布的《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《2016年司法解释》)第十三条规定:“对国家危险废物名录所列的废物,可以依据涉案物质的来源、产生过程、被告人供述、证人证言以及经批准或者备案的环境影响评价文件等证据,结合环境保护主管部门、公安机关等出具的书面意见作出认定。”

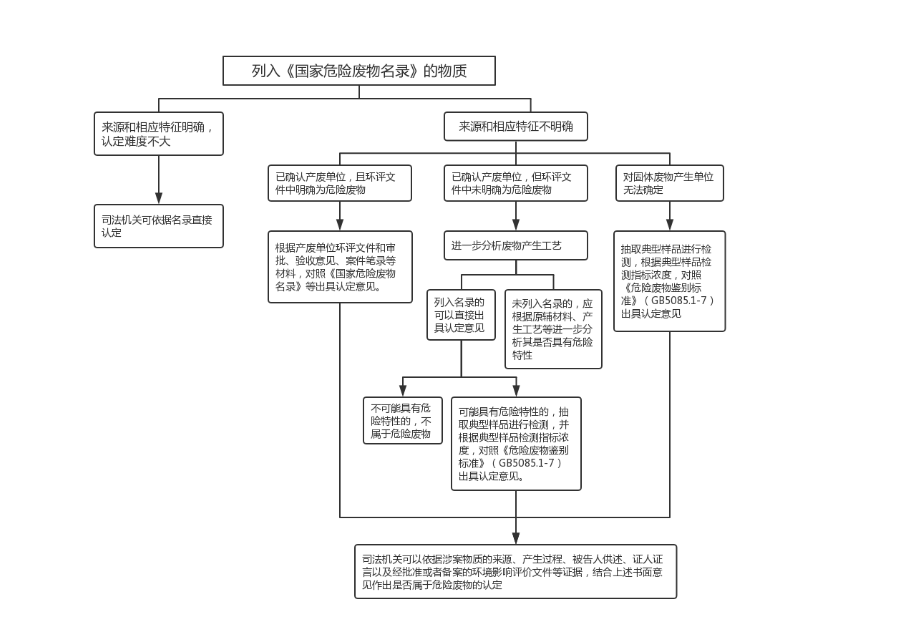

2019年2月20日两高三部发布的《关于办理环境污染刑事案件有关问题座谈会纪要》又区分不同情况对危险废物的鉴别程序作出了指引。为便于理解,笔者将该部分纪要内容以图示方式呈献给大家。

虽然上述规定已将危险废物属性的认定进行明确,但环境案件具有复杂性、专业性、滞后性等特点,导致其在司法实践中仍为难题。司法实务中,认定危废还应注意以下情形:

1.案涉物质是否为固体废物,如不为固体废物也就排除了危险废物属性;

2.非法处置的危险废物是否经过其他处理,处理后的废物可能已不具有危险属性;

3.产废单位环评文件如不具有真实性、有效性,则不应依据该文件作出认定;

4.危废鉴定程序可能存在违法情形;

5.危险废物与非危险废物混合排放时,应对混合后的废物重新进行鉴定,判断其是否依然具有危险属性。

二、危险废物污染环境的入罪标准

《2016年司法解释》第一条规定了十八项污染环境罪中“严重污染环境”的具体认定标准。其中第二项将“非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上”作为认定“严重污染环境”的情形之一,其为危险废物污染防治提供了有力的刑事司法保障。司法实践中,危险废物处理形式多样,且造成的污染多呈现出隐蔽性、高风险性等特点。尤其是跨省、跨区域非法转移、倾倒、处置的流动性案件频繁发生。《2013年解释》对非法排放、倾倒、处置危险废物的情形做了专门规定,实践中对于排放、倾倒危险废物的认定未见争议,但对处置行为的认定争议较多。原因在于排放、倾倒行为属于直接作用于环境,而收集、贮存、利用并非直接作用于环境,就行为的直接危害性而言,显然排放、倾倒的危害性更高,这就导致了处置行为解释范围的争议问题。为统一相关案件的处理,《2016年司法解释》第六条专门规定:“无危险废物经营许可证从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动,严重污染环境的,按照污染环境罪定罪处罚;同时构成非法经营罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。实施前款规定的行为,不具有超标排放污染物、非法倾倒污染物或者其他违法造成环境污染的情形的,可以认定为非法经营情节显著轻微危害不大,不认为是犯罪;构成生产、销售伪劣产品等其他犯罪的,以其他犯罪论处。”

实践中另一较大争议,即“利用危险废物是否属于处置行为?”《固体废物污染环境防治法》第八十八条第六项规定:“处置是指将固体废物焚烧和用其他改变固体废物的物理、化学、生物特性的方法,达到减少已产生的固体废物数量、缩小固体废物体积、减少或者消除其危险成份的活动,或者将固体废物最终置于符合环境保护规定要求的填埋场的活动。”该条文将处置行为进行了扩大解释,即对物品的实质化处理以改变其本来所具备的部分特性,含有利用、废弃等处理安排,不要求直接作用于环境,也不是简单的物理位置的变化或者数量的简单切割。《2016年司法解释》第十六条也对该问题作出了详细规定:“无危险废物经营许可证,以营利为目的,从危险废物中提取物质作为原材料或者燃料,并具有超标排放污染物、非法倾倒污染物或者其他违法造成环境污染的情形的行为,应当认定为“非法处置危险废物”。”可见,利用本身就是一种处置行为,但是否构成环境污染罪,关键在于判断其是否违法造成环境污染。

关于利用与处置的关系论证,重庆青木油料有限公司、陈世平等污染环境罪【(2017)渝01刑终545号】一案即是适例。2014年2月至12月期间,被告人陈世平以青木公司名义,在未取得危险废物经营许可证的情况下,先后从中铝西南铝冷连轧板带有限公司收购废轧制油(冷轧)共66.17吨。后由被告人陈林安排工人将废轧制油装在蒸馏釜里,通过加热、汽化、冷却的方式对所收购的废轧制油(冷轧)进行处置,残渣留在蒸馏釜底,废气直接排放至空气中。之后青木公司将处置所获的轧制油进行销售。经环保部门认定,上述废轧制油(冷轧)均系危险废物。被告单位认为从废轧制油(冷轧)中提取物质作为原材料,是实施对轧制油的再生利用行为,不是对废轧制油(冷轧)这种危险废物的处置行为。且其虽无危险废物经营许可证而实施了以营利为目的,从危险废物中提取物质作为原材料的行为,但并没有实施超标准排放污染物、非法倾倒污染物或者其他违法造成环境污染的情形的行为,因此该行为不是非法处置危险废物的行为,不构成污染环境罪。法院经审理认为,被告单位在无危险废物经营许可证的情况下,将收购的含有危险废物的轧制油进行加热、汽化、冷却后,废气直接排放至空气中,造成环境污染的行为,符合《2016年司法解释》第十六条界定的“其他违法造成环境污染的情形的行为”,应当认定为“非法处置危险废物”,且处置数量为66.17吨应认定为严重污染环境,构成污染环境罪。

三、危险废物的数量认定

实践中通常会以危险废物的数量来认定危害后果的大小,危险废物数量的计算直接影响到污染行为损害结果,同时也影响到犯罪情节的考量。《环境污染刑事司法解释》第十三条第二款规定:对于危险废物的数量,可以综合被告人供述,涉案企业的生产工艺、物耗、能耗情况,以及经批准或者备案的环境影响评价文件等证据作出认定。司法实践中,危废数量的认定还应注意以下几点问题:

1.行为人多次排放、倾倒、处置危险废物的,原则上应当将数量累计计算。同样,行为人一次将危险废物在不同地点分别排放、倾倒、处置的,数量也应当累计计算。

2.要综合全案查明是否存在其他主体在案涉地点经常性倾倒、排放污染物的可能性。如确实存在不能排除的合理怀疑,则在一定程度上否认了该案关于危废数量的认定。

3.可通过了解污染物的物理、化学、生物特性,判断数量认定是否存疑。例如,涉案固体废物原有性质为白色,且非经专门的氧化处理不会变为黑色,但实际挖出的废物为黑白色混合的固体。则可推断,挖出的物体并非均为涉案固体废物。

4.经非法掩埋后的危废,挖出来时可能带有泥土,这种情况下泥土不应计入数额。

5.危险废物与非危险废物混合排放,不能简单的以混合前的危险废物数量或者全部以混合后的废物数量进行认定。

四、结论

虽然《刑法修正案(八)》对污染环境罪作出重大调整后,已不再要求入罪需造成公私财产重大损失或者人身伤亡的实害结果,但这并不意味着犯罪行为没有造成实际损害。司法实践中,危险废物类污染环境罪亦可能会伴随严重危害后果的发生,例如造成土壤污染、水资源污染,对公私财产造成损失,或因采取环境修复措施而产生一定的环境修复费用等。司法机关会结合污染行为及所造成的后果对定罪量刑进行综合考量,且通常认定的方法是以行为定性、以结果量刑。可见,无论对危险废物本身的认定还是对处置行为的认定,不难看出污染环境罪入罪门槛较之以前大为降低,打击范围也不断扩大。这不仅符合生态文明建设的发展目标,也是经济发展不断优化的必然结果。