跨境投融资系列之新《外商投资法》要点简析

2019年3月15日,第十三届全国人大二次会议正式通过《中华人民共和国外商投资法》(以下简称“《外商投资法》”)。新《外商投资法》将于2020年1月1日起施行,已实施近四十年的“外资三法”(《外资企业法》、《中外合资经营企业法》、《中外合作经营企业法》)将同时废止。作为外商投资的基础性法律,新《外商投资法》不仅带来了法律整合的便利性,同时也确立了新时代外商投资法律制度的基本框架,本文将进行一一解析。

一、按下加速键的《外商投资法》

中国外商投资领域的法律法规衍变进程,与我国的对外开放政策息息相关。1979年7月,《中外合资经营企业法》作为改革开放新时期的第一批法律之一正式颁布;1986年和1988年,全国人民代表大会又先后制定了《外资企业法》和《中外合作经营企业法》。近四十年来,“外资三法”及其配套法规和规章作为外商投资企业的基本法律规范,为我国引进外商投资提供了坚实的法治保障。

近年来,为配合扩大对外开放的需要,“外资三法”也进行了部分修改。例如,2013年,全国人大常委会授权在有关自由贸易试验区内暂时调整“外资三法”关于外商投资企业审批等规定,试行“准入前国民待遇+负面清单”管理方式。2016年,全国人大常委会对“外资三法”进行修订,将自由贸易试验区的“准入前国民待遇+负面清单”推广至全国。

但正如本届全国人大常委会副委员长王晨在《关于<中华人民共和国外商投资法(草案)>的说明》中所述,“外资三法”已难以适应新时代改革开放实践的需要。 一方面,“外资三法”规范的外商投资企业的形式、组织机构、运营规则已逐步为公司法、合伙企业法等涵盖;另一方面,新形势对外商投资的促进、保护、规范也出现了新需求,故需要制定一部新的外商投资基础性法律。

事实上,早在2015年1月,商务部就曾发布《中华人民共和国外国投资法(草案征求意见稿)》(下称“《2015年外国投资法草案》”)。《2015年外国投资法草案》共170条内容,对于外国投资管理制度进行了较为全面细致的规定,但该草案征求意见稿在引发热议后便没有了后文。2017年1月,国务院发布《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》,新时代外商投资制度的要点初见雏形。2018年12月,《外商投资法》草案由国务院提请全国人大常委会审议,从此进入快车道,并于2019年3月15日正式通过。

相比《2015年外国投资法草案》的170条内容,新《外商投资法》共42条,主要致力于确立新时代外商投资法律制度的基本框架。完备的外商投资法律制度体系,还有赖于后续配套法规规章的颁布。

二、新法中的“外商投资”基本含义

新《外商投资法》对“外商投资”和“外国投资者”的定义如下:

对于该等定义,我们理解有以下几点问题值得探讨:

(1)“外商投资”是否需要穿透核查

新《外商投资法》颁布之前,“外资三法”调整的范围只限于外商直接投资企业。2000年7月,对外贸易经济合作部(已合并为商务部)、国家工商行政管理局(已合并为国家市场监督管理总局)颁布了《关于外商投资企业境内投资的暂行规定》,规定外商直接投资企业在中国境内再投资的“子辈”企业,由该规定调整。但往下再投资的“孙辈”、“重孙辈”企业,则无普遍适用的法律规范。这使得企业在判定其是否受限于外商投资企业的准入特别管理措施、是否可以享受外商投资企业优惠措施等问题上有所困扰。

新《外商投资法》对“外商投资”的定义涵盖了外国投资者直接或间接在中国境内进行的投资活动。依据该规定,外国投资者的间接投资活动也由该法调整。这是否意味着任何企业向上追溯存在外资成分,即可能被认定为“外商投资企业”,而受《外商投资法》调整?这应当由后续配套性行政法规和/或规章作进一步澄清。

(2)“外商投资企业”是否可以由中国籍自然人和外国投资者共同投资

新《外商投资法》颁布之前,《中外合资经营企业法》对“中国合营者”的要求是“中国的公司、企业或其它经济组织”,并未包含中国籍自然人。根据我们的了解,实践操作中,部分地区的公司登记机关将该规定理解为,中国籍自然人不能成为中外合资经营企业的股东;但该等机关同时认可,如外国投资者采取并购投资形式,则原企业的中国籍自然人股东,可以在并购完成后的中外合资经营企业继续持股。同时,我们注意到部分法院对此可能持不同意见,例如,最高人民法院通过的判决认为,《中外合资经营企业法》并未明确禁止自然人投资参股外商投资企业。

该等理解上的不一致有望在新《外商投资法》中解决。与原《中外合资经营企业法》相比,新《外商投资法》没有将中方投资者限定为“公司、企业或其它经济组织”,如后续配套性规范也无进一步限制,则可以理解为中国籍自然人也可和外国投资者共同进行境内投资。

(3)“外商投资”的情形是否包括协议控制

在新《外商投资法》出台前,各界热议问题之一即是:外国投资者通过协议控制中国境内企业时(即“VIE架构”),该等中国境内企业(又称“VIE公司”)是否会被认定为外商投资企业。这一问题源于2015年1月颁布的《2015年外国投资法草案》,该草案中引入了“实际控制”原则来判定一家中国境内企业是否为外商投资企业,即“通过合同、信托等方式控制境内企业或者持有境内企业权益”,也属于外商投资的情形。依据该草案的前述规定,VIE公司将被认定为外商投资企业,进而受限于负面清单中的特别管理措施。

但最终生效的《外商投资法》中,确定是否构成“外商投资”并没有引入“实际控制”原则,VIE架构的认定及处理等问题被暂时搁置。但是,新法关于“外商投资”定义的兜底性条款“通过法律、行政法规或者国务院规定的其他方式在中国境内投资”,也为未来留下了一定解释空间。不排除后续通过任何单行法律、行政法规、部门规章,将采用VIE架构的中国境内企业纳入外商投资企业管理。

例如,司法部于2018年10月公布的《民办教育促进法实施条例(修订草案)(送审稿)》中规定,“在中国境内设立的外商投资企业以及外方为实际控制人的社会组织不得举办、参与举办或者实际控制实施义务教育的民办学校”。如最终生效的《民办教育促进法实施条例》与前述草案文本一致,则实际上在投资实施义务教育的民办学校时,外国投资者使用VIE架构即会被认定为“外商投资”。

(4)港澳台投资者的投资行为是否属于新法“外商投资”

新《外商投资法》没有将港澳台投资者的投资行为纳入其规制范围。但参考原“外资三法”实施细则的规定,港澳台投资者在境内的投资行为,可以参照新《外商投资法》办理。该原则在第十三届全国人大二次会议发言人张业遂的发言中亦可窥见。

三、新法中的“定心丸”——内外资一致原则

与“外资三法”相比,新《外商投资法》的核心原则之一为“坚持内外资一致”。新法中,“平等”、“公平”、“一致”共出现了11次,体现了新法对该原则的重视程度。具体而言,体现在如下几个方面:

(1)准入阶段的内外资一致

对于外商投资企业的准入,《外商投资法》明确了以“国民待遇”为原则、以“负面清单”为例外的管理制度。其中负面清单,是指国家规定在特定领域对外商投资实施的准入特别管理措施。而根据国家发改委和商务部颁布的负面清单(2018版),当前负面清单中列举的特别管理措施仅余48项。负面清单之外的外商投资,均应给予准入的国民待遇。

值得注意的是,新《外商投资法》并没有提及原“外资三法”规定的“审批/备案”规则。根据原“外资三法”,不涉及负面清单的外商投资企业,按照相关规定办理备案;如投资负面清单之内的“限制性”投资领域,则需按照规定办理审批手续。我们注意到,新华社在本次《外商投资法》草案出台时曾提到,《外商投资法》实施后,将取消外商投资企业设立审批或备案程序,仅保留内外资一致的项目管理和行业许可。但后续全国人大常委会的历次说明中均未明确该等问题。对此我们理解,负面清单之外的外商投资,应给予投资准入阶段国民待遇,故备案程序应当取消;负面清单以内的“限制性”投资领域,现行有效的负面清单(2018版)中依然规定需要进行外资准入许可审批,新法是否会取消该等审批还取决于主管部门对这一问题的进一步澄清。

(2)运营阶段的内外资一致

对于外商投资企业的后续运营,《外商投资法》根据近年外国投资者的集中反映,明确规定了多项促进内外资企业规则统一、促进公平竞争方面的内容。其中,大多为国务院2017年《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》的政策重点,牵头主管部门将负责该等政策的进一步落实。具体包括:

(3)组织形式、组织结构、活动准则的内外资一致

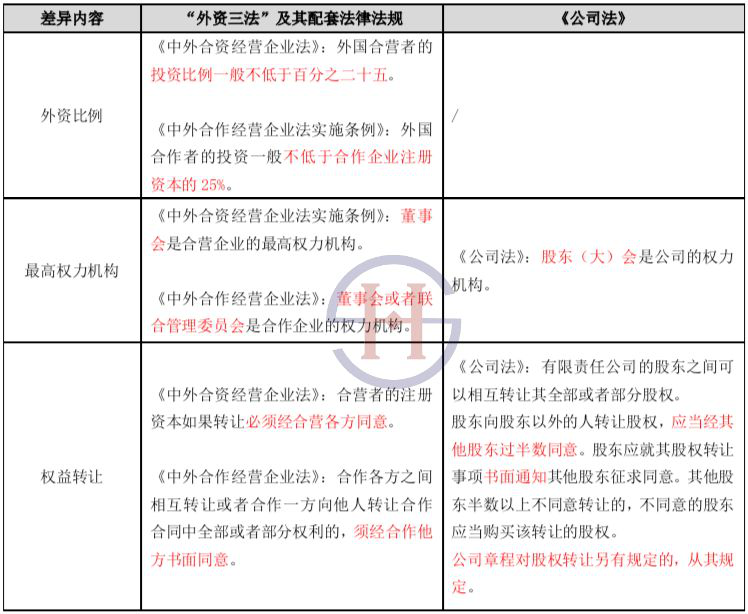

长期以来,关于外商投资企业的组织形式、组织结构、活动准则,实际上是“外资三法”与《公司法》、《合伙企业法》两套体制并行。在《公司法》、《合伙企业法》等法律规范日趋完善的背景下,并行机制即无必要,对外商投资企业的特别要求也可能有违“内外资一致”原则之嫌,我们也摘取了部分特别要求如下:

对此,新《外商投资法》规定,外商投资企业的组织形式、组织机构、活动准则应适用《公司法》、《合伙企业法》规定,使得内外资企业的在组织形式、组织机构、活动准则上可以享受同等待遇。但为保证“外资三法”平稳、顺利的过渡至新法,新法亦规定,新法施行后五年内,原有外商投资企业可以继续保留原企业组织形式等;并在最终通过时增加条款,授权国务院制定过渡期间的具体实施细则,以避免对现有外商投资企业的日常经营造成干扰。

四、外商投资企业的特别制度安排

虽然《外商投资法》以“内外资一致”为原则,但同时也依据外商投资的特点规定了仅适用于外商投资企业的特别制度,包括:投诉工作机制、信息报告制度、国家安全审查制度等。新《外商投资法》对该等制度均只作了框架性安排,尚需配套法规及规章的进一步规制。我们也将该系列特别制度安排小结如下:

以上是我们对新《外商投资法》要点问题进行的分析。向阳花木易为春,虽然新《外商投资法》的政策落实还需要配套法规规章的出台,但突出“促进”和“保护”的新《外商投资法》将进一步优化外资企业的营商环境。后续我们将继续跟进新《外商投资法》的具体实施情况,并与各位分享外商投资领域的更多经验。

以上文章内容仅代表作者本人观点,本网贵在分享。若涉及版权问题,请联系我们。